シンプルな木組みシステムがもたらす

「地域防災の新たなカタチ」

災害大国であるわが国において、もしもの時のための備えは不可欠です。しかし、現在普及が進んでいる防災用品の多くは“災害が発生してから生産・供給される”あるいは “日常的にはただ倉庫に眠っている”だけであるという点に疑問を抱きました。

そこで、日ごろのストックのあり方を見直し、日常時から災害時までシームレスに活用できる仕組みの開発を目指しました。

そうして生まれたのが「ふだん木」です。

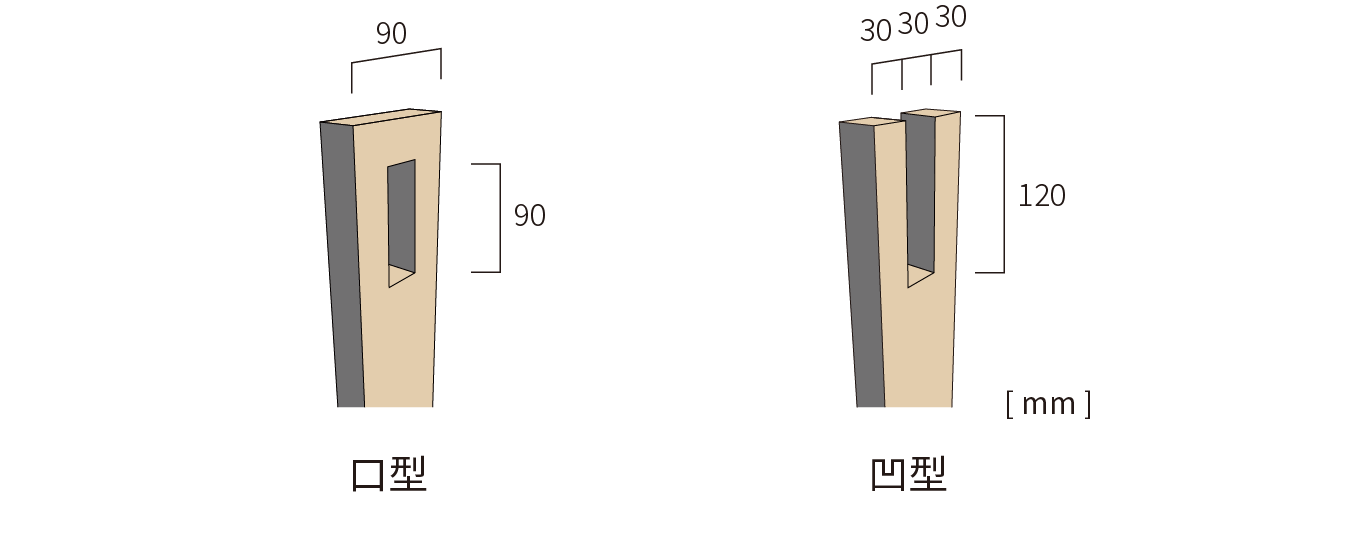

「ふだん木」は2種類の端部形状を持つ不材を組み合わせるだけで成立する仕組みであり、防災ストックでありながら日常のさまざまな場面で活用することができます。

また、この仕組みをオープンソース化することで、どんな地域でも生産可能な「地産地消システム」として展開していきます。

わたしたちが見据えているのは、日本中、いや世界中のさまざまな地域で「ふだん木」があたりまえに活用されている未来です。

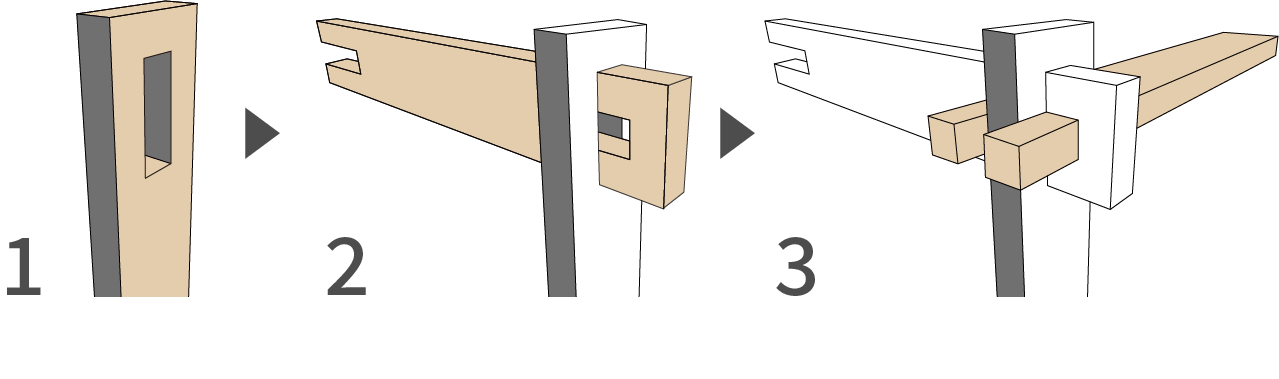

■ 形状

■ 接合部

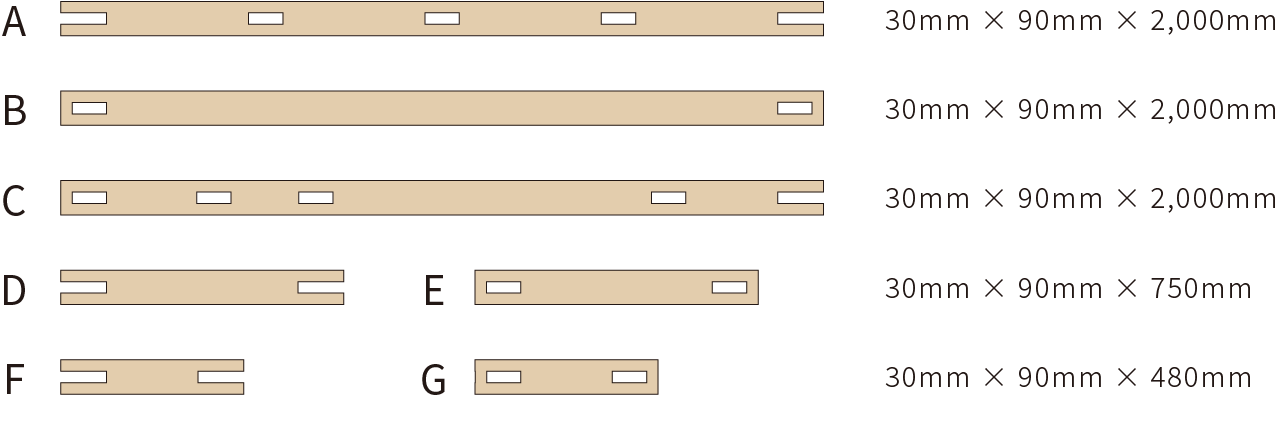

■ 部材の種類

■ 展開例

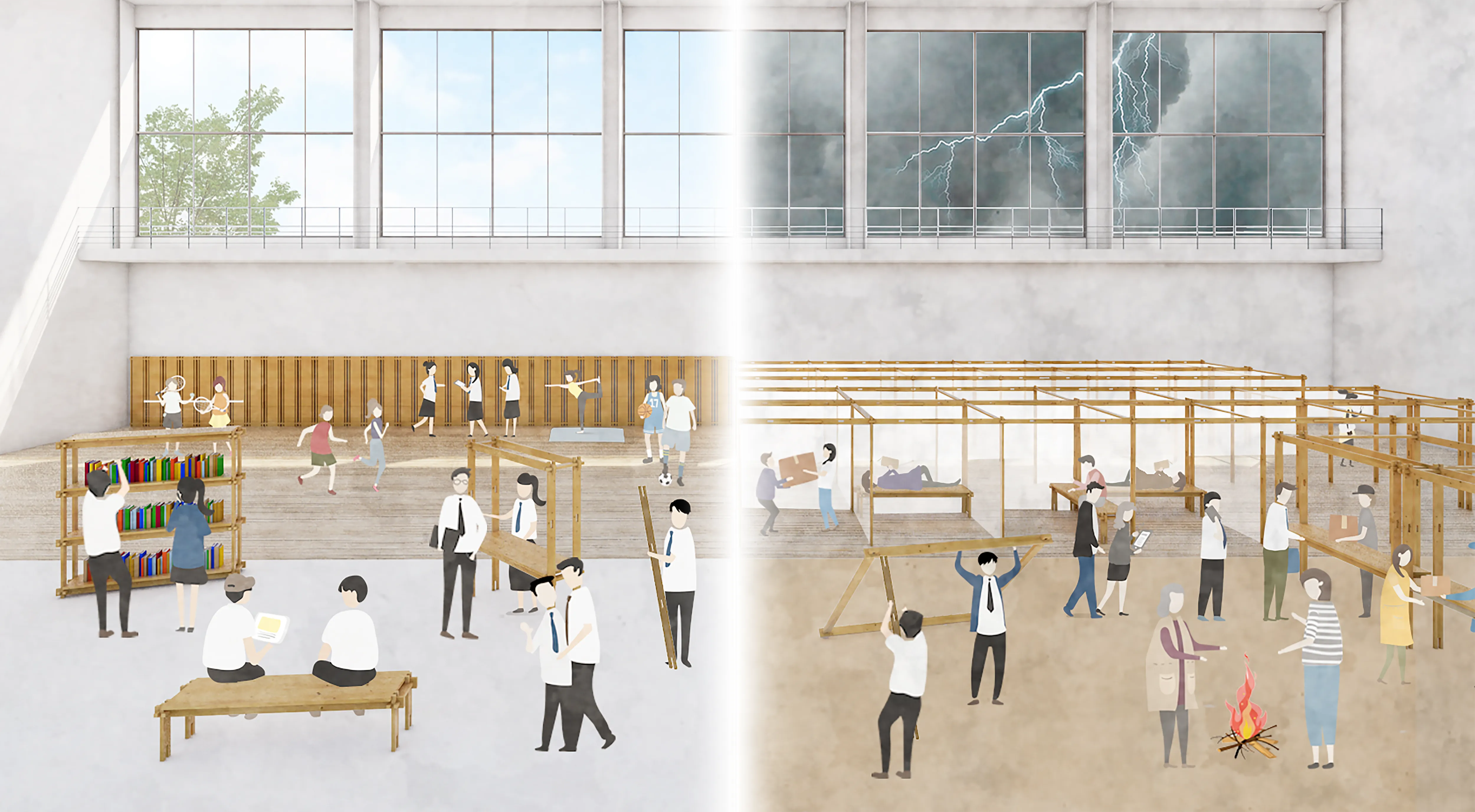

日常時と非常時を

シームレスにつなぐ

「活かすストック」

日常生活のさまざまな場面で「ふだん木」を使用することがそのまま災害への備え(防災ストック)につながる仕組み。

-日常時の活用例-

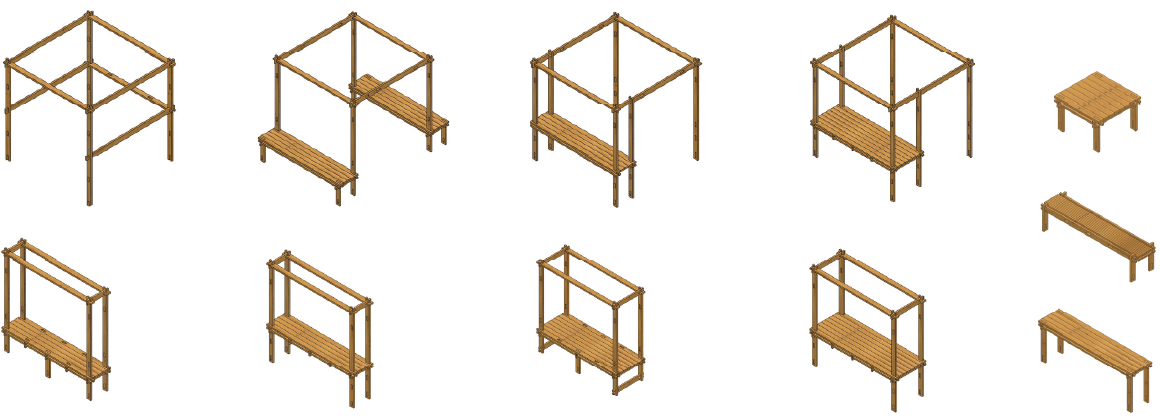

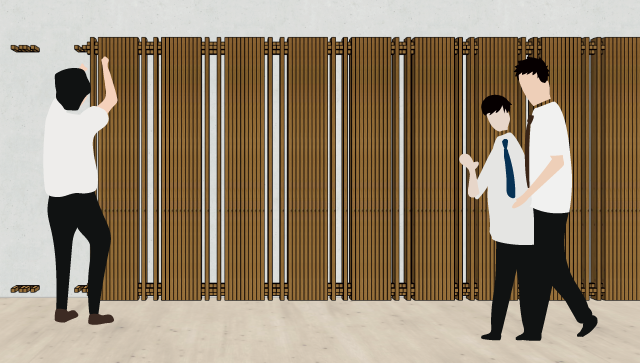

組み立て式什器としての多様な活用可能性

展示やイベント・店舗什器・リノベーションにおけるインフィルとしての活用など「ふだん木」が活用できる場面は日常のなかにあふれている。

-災害時の活用例-

カスタマイズによる

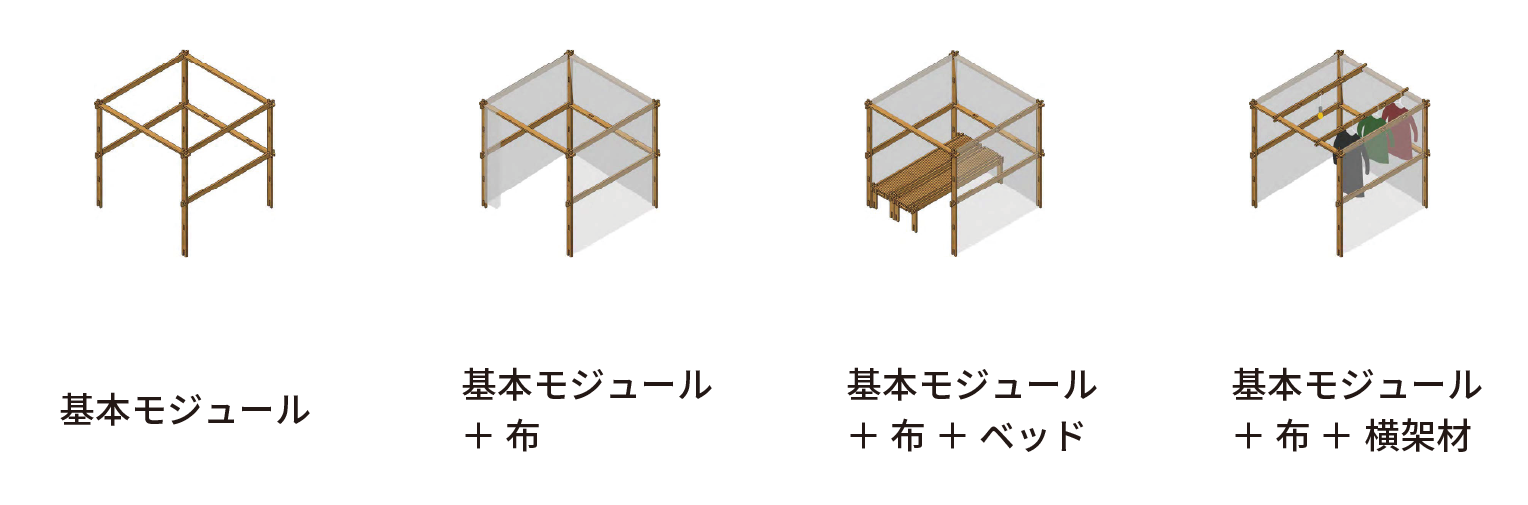

避難所での簡易シェルターとしての利用を想定した「基本モジュール」をベースに、必要に応じてカスタマイズしていくことで、多様なニーズに対応した環境づくりが可能となる。子どもたちも含めその場にいるみんなで協力しながら環境をつくっていくことができるうえ、その作業を通じたコミュニティ形成も期待できる。

カスタマイズによる

きめ細やかなな環境づくり

避難所での簡易シェルターとしての利用を想定した「基本モジュール」をベースに、必要に応じてカスタマイズしていくことで、多様なニーズに対応した環境づくりが可能となる。子どもたちも含めその場にいるみんなで協力しながら環境をつくっていくことができるうえ、その作業を通じたコミュニティ形成も期待できる。

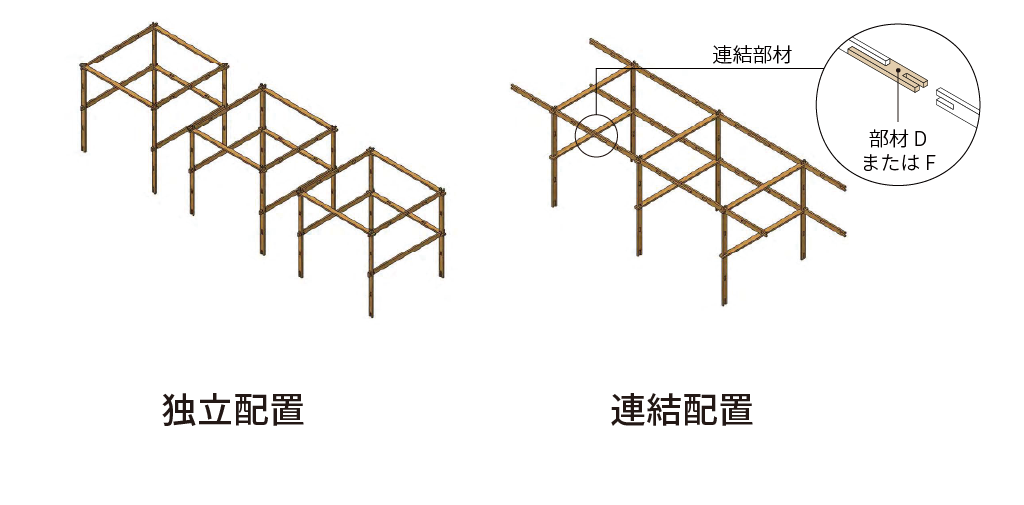

■ バリエーション

■ 配置

オープンソース化による

「地産地消システム」としての展開

「ふだん木」のシステムは“地域の木”を“地域で加工”し“地域で使う”ことを前提としている。オープンソース化することで、各地域で入手できる材料とCNC ルーター(Shopbot等)があれば、誰でも・どんな地域でも生産可能となる。

WORKS

AWARD

-

2024

- ウッドデザイン賞2024

- JCAABE建築まちづくりデザインコンクール 入選・審査員(連健夫)賞 2023

- フェーズフリーアワード 2023 事業部門 入選 2022

- ❒³LE(キュービクル):最低限のシェルター空間空間国際設計コンペ 最優秀賞

- フェーズフリーアワード 2022アイデア部門 入選

- 2022年度日本建築学会大会「建築デザイン発表会」テーマ部門 優秀発表賞

EXHIBITION

-

2024

- 好感空間展 Experience Life 2024/ICC-TAINAN(台湾・台南市)

- ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2024/WITH HARAJUKU(東京都・渋谷区)

- JIA東北支部&台南建築家交流大会2024 in 宮城/せんだいメディアテーク(宮城県・仙台市)

- 仙台防災未来フォーラム 2024/仙台市

- 黄色いタスキ訓練体験型防災フェス/倉敷市 2023

- 仙台防災未来フォーラム 2023/仙台市

- 災害ボランティアフェスティバル in 総社/総社市 2022

- 日常防災雙語特展【三隻小豬防災歷險 Prepare with Piggy】/高雄市(台湾)

CONTACT

「ふだん木」に関するご相談・ご依頼などは以下のフォームから承っております。お気軽にお問い合わせください。

岡山県立大学 デザイン学部建築学科

畠和宏研究室

hata(at)dgn.oka-pu.ac.jp

畠和宏研究室

hata(at)dgn.oka-pu.ac.jp